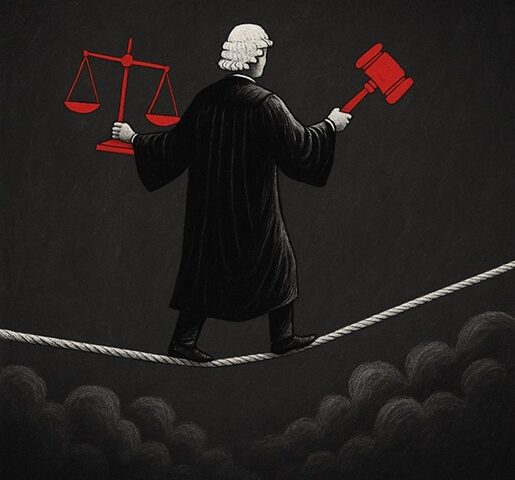

O Judiciário sob o Fio: Entre a Toga e o Poder que Não se Submete ao Voto

O Executivo sob o Fio: A Mão Oculta que Movimenta o Poder Executivo

maio 9, 2025

Bebês Reborn, Multas e Leis Desnecessárias: Quando o Simbolismo Legisla no Lugar do Bom Senso

maio 19, 2025O Judiciário sob o Fio: Entre a Toga e o Poder que Não se Submete ao Voto

LLC

“Toda autoridade que não se legitima no povo corre o risco de se tornar técnica de opressão disfarçada de legalidade.” — Inspirado em Norberto Bobbio

Nota Editorial da Série

Este é o terceiro capítulo da série “Sob o Fio”, que analisa os pilares do poder institucional brasileiro. Depois de explorar o Centrão e o Poder Executivo, voltamos agora o olhar para o Poder Judiciário — não como instituição jurídica abstrata, mas como ator político com poder efetivo de veto, modelagem e bloqueio de vontades populares.

Aqui, buscamos entender: qual o lugar do Judiciário numa república que se equilibra sobre o fio da confiança e da legitimidade?

1. O Judiciário sob o Fio: De Guardião Constitucional à Hipertrofia de Poder

Constituição Federal de 1988 conferiu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a função de guardião da ordem constitucional, com o propósito de assegurar os direitos fundamentais, preservar o pacto federativo e garantir a estabilidade institucional. Entretanto, a partir dos julgamentos do Mensalão (2012), da Operação Lava Jato (a partir de 2014), e da escalada golpista que culminou nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto foram invadidas e depredadas, a Corte passou a ocupar um espaço de protagonismo político que excede sua missão originária de controle de legalidade.

A tentativa de golpe — iniciada bem antes, por meio de discursos de ruptura institucional, articulações paralelas e contestação sistemática do processo eleitoral — consolidou o STF como um dos principais atores na contenção de ameaças à democracia, ao mesmo tempo em que ampliou sua exposição e poder decisório em matérias tipicamente políticas, frequentemente extrapolando os limites de sua competência funcional e constitucional.

Esse deslocamento funcional do STF não foi isolado, mas refletiu — e estimulou — uma tendência de captura institucional mais ampla, perceptível também em outros tribunais superiores, como o STJ. Casos recentes envolvendo essa Corte revelaram uma preocupante delegação de poder a assessores, com investigações da Polícia Federal indicando uma possível rede de venda de decisões judiciais. Mesmo que ministros não tenham sido formalmente acusados, a dependência crescente de assessores para decisões de mérito compromete a legitimidade técnica do julgamento e fragiliza a confiança no sistema como um todo.

1.1. A ascensão do protagonismo judicial

A omissão do Parlamento em matérias sensíveis, a fragmentação partidária, o descrédito da classe política e, de forma não menos relevante, a inércia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) — cuja omissão reiterada comprometeu o papel histórico de fiscalização democrática — criaram o terreno fértil para que o Supremo Tribunal Federal se tornasse o principal ator institucional em temas centrais da vida republicana.

No vácuo de representatividade e confiança, o STF passou a decidir sobre políticas públicas, regras eleitorais, crises federativas e conflitos morais e ideológicos com amplitude cada vez maior. Consolidaram-se, nesse processo, quatro marcos centrais de seu protagonismo:

1.1.1. Mensalão (2012): O STF condenou figuras centrais do governo federal por corrupção ativa e passiva, sendo alçado à condição de símbolo do combate à impunidade. A Corte assumiu papel de projeção pública, recebendo apoio popular e consolidando-se como instância moral da política nacional.

1.1.2. Lava Jato (2014–2021): Ao autorizar a prisão após condenação em segunda instância (2016), o Supremo reforçou seu perfil repressivo. Em 2019, ao reverter essa posição e permitir a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passou a ser acusado de seletividade. Em 2023, o ministro Dias Toffoli anulou as provas da Odebrecht (Drousys e My Web Day), comprometendo dezenas de processos.

1.1.3 Escalada golpista e 8 de janeiro de 2023: A radicalização institucional, alimentada por discursos de ruptura, articulações paralelas e contestações ao processo eleitoral, culminou na invasão e depredação das sedes do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. O Supremo, então, reafirmou seu protagonismo como bastião de contenção democrática — mas também ampliou sua interferência política em nome da autodefesa institucional, extrapolando, em muitas ocasiões, os contornos de sua competência jurisdicional.

1.1.4 Crise no STJ e indícios de captura institucional: Investigações conduzidas pela Polícia Federal revelaram indícios de rede de venda de decisões judiciais, envolvendo assessores e funcionários do STJ. Ainda que não haja ministros formalmente acusados, o fato de que sentenças possam ter sido negociadas nos bastidores da Corte escancara os riscos de um modelo de gestão que transfere a análise de fatos e provas a auxiliares, minando a confiança no julgamento técnico e justo.

Esses episódios consolidaram o STF como um legislador informal, um revisor prático da moralidade pública e um protagonista político não submetido ao voto popular — ao mesmo tempo em que revelam a ausência de controles institucionais efetivos sobre suas decisões.

1.2. Autonomia sem accountability

Diferentemente dos Poderes Executivo e Legislativo — cujas ações estão sujeitas à avaliação periódica pelo voto e ao escrutínio direto da opinião pública — o Supremo Tribunal Federal opera com uma autonomia institucional quase absoluta, sem mecanismos funcionais eficazes de controle externo ou prestação de contas. Seus ministros:

- Não são eleitos, nem se submetem a avaliações institucionais ou funcionais após sua nomeação;

- São indicados pelo Presidente da República e sabatinados pelo Senado Federal, mas esse processo, em regra, tem se revelado mais político do que técnico, com sabatinas superficiais e aprovações motivadas por alinhamentos ideológicos ou acordos de conveniência;

- Permanecem no cargo até os 75 anos, blindados por uma estabilidade que deveria ser garantia de independência, mas que frequentemente se converte em escudo para ativismo seletivo, arrogância institucional e ausência de responsabilização efetiva.

A ausência de responsabilização efetiva se agrava diante da omissão deliberada do Senado Federal, que possui, nos termos do artigo 52, inciso II da Constituição, a prerrogativa de processar e julgar ministros do STF por crimes de responsabilidade. Contudo, essa prerrogativa é historicamente negligenciada. A razão não é apenas institucional, mas política: diversos senadores respondem a investigações ou ações penais sob relatoria de ministros da própria Corte. Forma-se, assim, um pacto tácito de autodefesa mútua — em que o STF evita confrontos diretos com o Senado, e o Senado, por sua vez, abdica de sua função de controle e fiscalização sobre os magistrados da cúpula do Judiciário.

Mesmo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituído para zelar pela eficiência e moralidade administrativa do Judiciário, limita-se a temas de natureza disciplinar ou administrativa e não possui ingerência sobre o conteúdo das decisões judiciais, tampouco sobre ministros de tribunais superiores. Assim, o Judiciário brasileiro, sobretudo em sua cúpula, opera em um modelo sem accountability vertical (pelo voto) e sem accountability horizontal (por outro Poder).

Em síntese: o STF opera protegido por sua complexidade e blindado pela ausência de freios, tornando-se, aos olhos da sociedade, menos um árbitro técnico e mais um poder impermeável ao controle republicano.

1.3. A Crise de Legitimidade e o Arrogo Institucional

A atuação recente da Suprema Corte tem evidenciado um preocupante processo de expansão funcional, sob a justificativa de proteger a ordem constitucional diante de ameaças institucionais. Invocando o dever de autodefesa, o Supremo Tribunal Federal passou a exercer, cumulativamente, atribuições típicas do Ministério Público e da Polícia Judiciária, tensionando os limites do modelo acusatório e da imparcialidade judicial.

O Inquérito nº 4.781, que investiga a disseminação de notícias falsas e ataques às instituições democráticas, tornou-se o caso paradigmático dessa inflexão institucional. Sua instauração se deu com base no art. 43 do Regimento Interno do STF, que prevê a redistribuição de processos por motivo relevante, sendo utilizado, na ocasião, para concentrar inquéritos conexos sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Tal medida, embora posteriormente validada pela maioria da Corte na ADPF 572, acentuou controvérsias constitucionais profundas.

O relator passou a atuar, na prática, como investigador, titular da ação penal e julgador, o que afronta diretamente os pilares do sistema acusatório, o princípio do juiz natural (CF, art. 5º, LIII) e a garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). A concentração de poderes e a ausência de controle externo reforçam a percepção de um modelo processual de exceção, com forte carga discricionária.

Casos emblemáticos ilustram essa disfunção estrutural:

- Quebra de sigilos bancários, fiscais e telemáticos determinada monocraticamente pelo mesmo juiz que julga o mérito da causa;

- Inquéritos instaurados sem distribuição livre ou sorteio entre os ministros, sob o pretexto de prevenção ampliada;

- Processos com duração indefinida e medidas cautelares prolongadas contra adversários políticos, sem oferecimento de denúncia ou encerramento da investigação.

Ainda que se invoque a excepcionalidade da conjuntura democrática para justificar tais métodos, o resultado é um desequilíbrio estrutural: o mesmo tribunal que invoca a legalidade para agir, age à margem dela quando lhe convém.

Esses elementos revelam o enfraquecimento da arquitetura garantista do Estado Democrático de Direito, cuja legitimidade repousa na separação de funções, no controle de legalidade e na previsibilidade procedimental.

A legitimação da excepcionalidade, por mais bem-intencionada que seja, não pode obscurecer os riscos de erosão progressiva das garantias fundamentais, especialmente em contextos de polarização política e fragilidade institucional.

1.4. O compadrio jurídico e o trânsito seletivo

A concentração de poder concentrado nos tribunais superiores extrapola o conteúdo das decisões e penetra o cotidiano da Justiça — ela se manifesta também nas práticas informais de bastidor, nas relações assimétricas entre a magistratura e a advocacia, e no trânsito privilegiado de determinados advogados e escritórios perante ministros da Suprema Corte.

Advogados experientes relatam com frequência a existência de um sistema extraoficial de hierarquias de acesso, em que o mérito técnico é sobreposto pela influência política e pelas conexões pessoais com assessores e ministros.

A advocacia, que deveria se sustentar na técnica, na argumentação jurídica e na observância de prerrogativas previstas em lei, encontra-se, muitas vezes, sujeita à lógica da deferência informal.

Advogados experientes relatam com frequência a existência de um sistema extraoficial de hierarquias de acesso, onde a influência política, a proximidade pessoal com assessores e ministros e a reputação institucional do escritório sobrepõem-se ao mérito técnico das peças processuais. O que deveria ser um processo jurídico regido pela impessoalidade e equidade transforma-se, na prática, em uma rede de favorecimentos silenciosos.

Casos simbólicos escancaram essa realidade: como o episódio de um advogado que acessou o prédio do STF trajando bermuda, com autorização expressa de um ministro — atitude inconcebível para qualquer cidadão comum ou para a maioria dos advogados que seguem os rigores protocolares.

Escritórios de elite, por sua vez, despacham diretamente com ministros, enquanto advogados autônomos ou de menor expressão aguardam semanas ou meses para serem recebidos — quando o são — por servidores intermediários, sem qualquer poder decisório.

Essa dinâmica revela a existência de uma justiça de duas velocidades: uma célere e permeável para os que têm trânsito e prestígio; outra morosa, distante e impessoal para os que atuam fora do círculo de influência. A prática distorce o princípio da paridade de armas e mina a ideia de justiça isonômica.

O problema é agravado pela forma como o quinto constitucional tem sido conduzido. Previsto para assegurar pluralidade na composição dos tribunais, o dispositivo virou instrumento de negociação política e corporativa, com indicações definidas não pelo mérito, mas por articulações partidárias, lobby de entidades de classe e interesses conjunturais.

A consequência é devastadora: o mérito técnico e a isenção cedem lugar ao capital político, à deferência informal e ao compadrio institucionalizado. E a Suprema Corte, que deveria ser símbolo de imparcialidade e exemplo de legalidade, passa a ser percebida como parte de uma elite togada refratária à crítica e seletiva na escuta — onde o Estado de Direito se confunde com o Estado do Trânsito Pessoal.

Esse fenômeno escancara o paradoxo contemporâneo da Justiça brasileira: a toga, em vez de representar a universalidade da lei, é usada como insígnia de distinção social e política. Uma justiça que privilegia o acesso seletivo deixa de ser justiça — e transforma-se em privilégio institucionalizado.

1.5. A Hermenêutica como Arma: Técnica Jurídica, Silêncio Institucional e Disputa de Narrativas

A ascensão do protagonismo judicial não se deu apenas pelo acúmulo de competências formais ou pela omissão de outros poderes. Consolidou-se também por meio da linguagem jurídica como instrumento de autoridade — uma linguagem hermética, tecnicista e deliberadamente excludente, que transforma decisões essencialmente políticas em aparentes exercícios de neutralidade técnica.

Casos recentes evidenciam o abismo comunicacional entre o STF e a sociedade. Um exemplo paradigmático é o julgamento que invalidou a lei estadual de Santa Catarina que proibia o uso da linguagem neutra em escolas públicas. A decisão, do ponto de vista jurídico, versava sobre competência legislativa federativa, mas foi compreendida — e comunicada — como afirmação ideológica da Corte em favor de pautas identitárias, acirrando ainda mais os polos da polarização política.

Esse descompasso entre fundamento técnico e percepção popular se agrava com a ausência de estratégias institucionais de comunicação. O STF — e o Judiciário como um todo — falha em construir uma pedagogia constitucional. Não há esforço para traduzir ao cidadão comum que uma decisão é motivada por critérios jurídicos de forma e competência, e não por alinhamentos morais ou partidários.

Essa lacuna explicativa é explorada por forças políticas de todos os espectros. Tanto à direita quanto à esquerda, líderes e grupos instrumentalizam decisões do Judiciário para reforçar narrativas de perseguição, usurpação de poder ou aparelhamento ideológico. Assim, cada decisão não explicada transforma-se em símbolo de partidarismo, e cada silêncio institucional — especialmente em temas sensíveis — é interpretado como cumplicidade, arrogância ou militância togada.

A jurisprudência oscilante da prisão em segunda instância exemplifica esse fenômeno. A alternância de entendimento entre 2009, 2016 e 2019 criou um cenário em que a legalidade parece moldada conforme a conjuntura política.

A percepção popular de que ministros “mudam de opinião conforme o governo de plantão” encontra eco na instabilidade interpretativa e na opacidade do processo decisório. Sem uma explicação clara e contínua, a Corte passa a ser vista como instância volátil, sensível a pressões externas, e não como intérprete estável e técnica da Constituição.

Além disso, a linguagem judicial sofisticada — expressões como “controle difuso de constitucionalidade”, “modulação de efeitos” ou “repercussão geral” — tornam-se barreiras cognitivas intransponíveis. O Judiciário torna-se um poder que governa por interdição e hermetismo, e não por deliberação pública e transparência.

Esse vocabulário técnico, se não for traduzido, transforma o STF em uma caixa-preta institucional.

1.6. Exclusão Institucional Seletiva: Entre o Silêncio e a Resistência Velada

O Judiciário brasileiro — especialmente na cúpula representada pelo STF — passou a atuar com dupla face: como escudo protetivo de direitos e garantias, e como espada normativa que interfere, veta, interpreta e redesenha o conteúdo das decisões políticas e sociais. Mas essa atuação dupla é marcada por um elemento ainda mais preocupante: a seletividade institucional no tratamento de temas, grupos e interlocutores.

A Corte, que deveria aplicar a Constituição de modo impessoal e universal, passou a operar conforme uma lógica de exclusão e reconhecimento tático. Decide com celeridade quando se sente afrontada, mas silencia quando o conflito não lhe interessa. Estende garantias absolutas a alguns réus, mas relativiza essas mesmas garantias para outros, a depender do contexto político e da pressão social.

Essa seletividade se manifesta em diversas dimensões:

- Nos temas: há enorme celeridade em pautas identitárias e de costumes, mas morosidade em questões estruturantes como saúde, segurança pública ou controle de gastos do próprio Judiciário;

- Nos interlocutores: entidades como a OAB, que deveriam ter papel relevante na construção da legalidade democrática, são ignoradas ou ouvidas apenas pró-forma, enquanto grupos com influência política e midiática mantêm trânsito privilegiado;

- Na visibilidade: causas com repercussão imediata ganham prioridade, enquanto demandas coletivas fundamentais aguardam por anos sem sequer serem pautadas.

Esse padrão de comportamento alimenta a desconfiança institucional: para o cidadão comum, a justiça se tornou um jogo de influência e visibilidade, e não de mérito e legalidade. A ausência de critérios objetivos de urgência, a concentração de poderes nas mãos dos relatores e a falta de prestação de contas sobre omissões deliberadas contribuem para a percepção de um Judiciário parcial — não apenas nas decisões, mas também nos silêncios.

A exclusão institucional não é apenas um problema técnico; é uma forma de resistência velada. Resistência à democratização dos procedimentos, à crítica pública, à pluralidade interpretativa. Ao escolher com quem dialoga, o STF reforça o isolamento de segmentos menos influentes da sociedade — inclusive os profissionais da advocacia independente, entidades da sociedade civil e movimentos que não operam com capital político.

O resultado é um sistema jurídico em que o silêncio também comunica — e, muitas vezes, comunica desprezo. A resistência institucional à crítica se expressa no não-recebimento de representantes, na ausência de justificativas para inércias processuais e na retórica da autoridade inquestionável. Um Judiciário que se blinda da escuta perde a sensibilidade democrática e transforma a toga não em símbolo de neutralidade, mas em escudo contra o contraditório.

Se o STF quer de fato reafirmar sua autoridade como guardião da Constituição, precisa abandonar a seletividade e a resistência passiva ao diálogo. Isso implica restaurar o peso institucional da advocacia, acolher críticas legítimas, prestar contas das omissões e adotar padrões transparentes de escolha de pautas. Só assim o Judiciário deixará de ser percebido como um feudo de tecnocratas e voltará a ser parte do pacto republicano com a sociedade.

A omissão seletiva é, em si, uma forma de arbítrio: o silêncio da Corte pode ser mais eloquente — e mais danoso — do que qualquer decisão.

2. Conclusão: A Toga no Limiar da Legitimidade

Ao longo das últimas décadas, o Poder Judiciário brasileiro, especialmente sua cúpula, assumiu um protagonismo crescente que ultrapassa os limites clássicos do papel jurisdicional. A toga, outrora símbolo da imparcialidade e do autocontrole institucional, tornou-se escudo e espada — ao mesmo tempo guardiã da Constituição e arquiteta informal de rumos políticos e sociais.

O Supremo Tribunal Federal passou a ocupar uma função estruturalmente ambígua: atua como última instância técnica, mas se projeta como agente político. Condena e absolve com base em fundamentos jurídicos legítimos, mas também os molda conforme contextos e pressões. Intervém para proteger o pacto constitucional, mas muitas vezes o reinterpreta de forma casuística, sem suficiente accountability ou pedagogia institucional.

Essa transformação não ocorreu no vácuo: foi alimentada pela omissão do Legislativo, pela degradação da representação política, pelo silêncio da OAB, pelo colapso da comunicação entre instituições e sociedade. No vácuo de legitimidade dos demais Poderes, o Judiciário ocupou espaço — mas o fez sem os controles democráticos devidos.

A consequência é um quadro de assimetria institucional em que:

- Ministros acumulam funções de juiz, investigador e acusador;

- O acesso à Justiça é desigual, mediado por trânsito e prestígio político;

- O cidadão comum é excluído da compreensão e da crítica das decisões;

- A hermenêutica jurídica vira instrumento de blindagem, não de mediação democrática.

A Corte Suprema — enquanto instituição republicana — precisa reconhecer que legitimidade não se sustenta apenas por competência técnica ou prerrogativa constitucional. Sustenta-se por confiança pública, clareza de atuação, abertura ao contraditório e compromisso com a equidade institucional.

É necessário reconstruir o pacto de confiança entre o Judiciário e a sociedade. Isso exige:

- Retomar a transparência procedimental;

- Adotar critérios objetivos de escolha e prioridade de pautas;

- Valorizar a advocacia como voz legítima do sistema de Justiça;

- Rejeitar o compadrio e o clientelismo togado;

- E romper com o silêncio seletivo que transforma omissão em arrogância.

Enquanto a toga for símbolo de privilégio e não de serviço público, o Estado de Direito continuará fragilizado. O desafio não é destruir a autoridade da Corte, mas recolocá-la no lugar que lhe é devido: como guardiã da legalidade, e não como protagonista de um revezamento hermenêutico ou senhor de todas as verdades.

Se a República se equilibra sobre um fio, a toga não pode ser o peso que ameaça rompê-lo — precisa ser o contrapeso que o mantém firme.

- No próximo capítulo da série Sob o Fio, voltaremos nosso olhar ao Ministério Público: entre o papel de fiscal da lei e a tentação do poder sem voto.

1 Comments

Quando o Judiciário passa a preencher o vácuo deixado pelos demais poderes, não se fortalece a democracia apenas se transfere a crise de representatividade para uma toga que ninguém elegeu.